脾臓の腫瘍

脾臓の腫大、結節および腫瘤の鑑別診断

脾臓腫瘤の鑑別診断

- 線維腫

- 血管腫

- 脂肪腫

- 骨髄脂肪腫

脾臓:悪性腫瘍

- 血管肉腫(最も多い腫瘍です)

- 軟骨肉腫

- 線維肉腫

- 組織球症

- 脂肪肉腫

- リンパ肉腫

- 肥満細胞腫

- 間葉腫

- 粘液肉腫

- 骨肉腫

- 横紋筋肉腫

- 未分化肉腫

- 転移性の腫瘍

脾臓:非腫瘍性病変

- 膿瘍

- 髄外造血

- 血腫

- 血栓症/梗塞

- 捻転(胃拡張-胃捻転症候群に関連して発生することが多い)

良性腫瘍が悪性腫瘍と同様な外観を示す事もあります

血管肉腫

犬で最も多い脾臓の腫瘍は血管肉腫です。

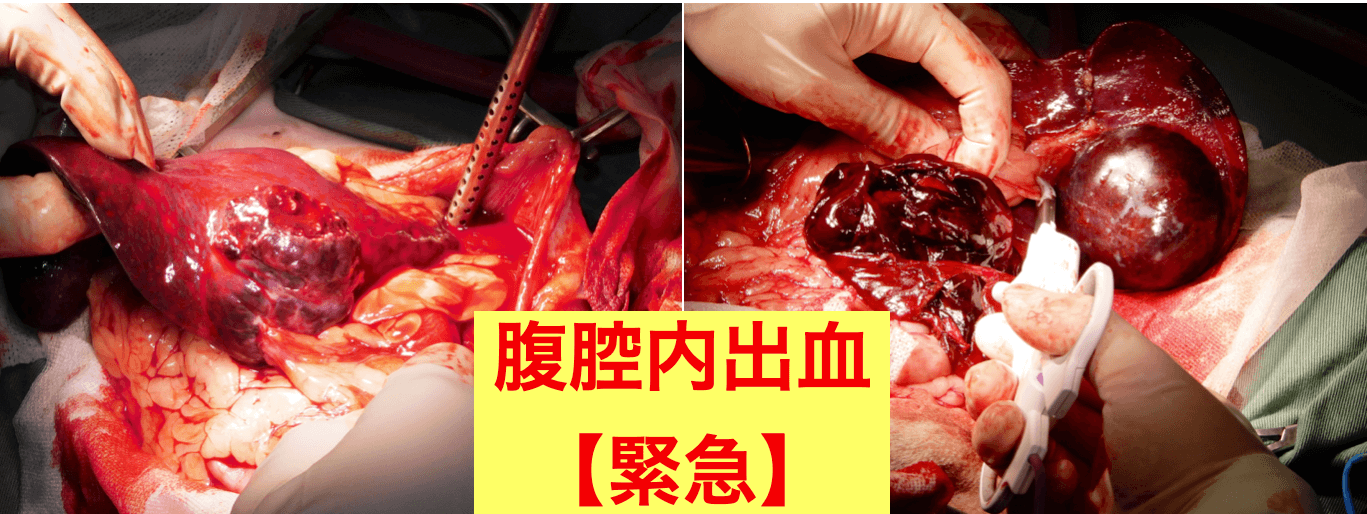

血管肉腫は血管から発生する腫瘍で、腹腔内で出血を生じやすい腫瘍です。

さらに、侵襲性が高い腫瘍であり、肝臓、大網、腸間膜および脳などへの転移を起こします。

⇒脾臓の血管肉腫は、80%の症例で肝臓に転移します。

血管肉腫:非常に転移病変を起こしやすい腫瘍です。

⇒初診時に転移が見つかるケースがあります。

悪性腫瘍である血管肉腫は著しく予後が制限されます。

救命手術のみ

⇒平均的な予後:生存期間中央値:1~3ヶ月【1年生存率は10%未満】

手術+化学療法(抗がん剤)

⇒生存期間中央値:5~6ヵ月程に延長

⇒予後不良

症状および病歴【脾臓の腫瘍】

脾臓の腫瘤では、腹囲膨満、食欲不振、嗜眠、抑うつ、嘔吐などを理由に受診されます。

※医原性の脾臓破裂を起こさないように慎重に検査を進めます。

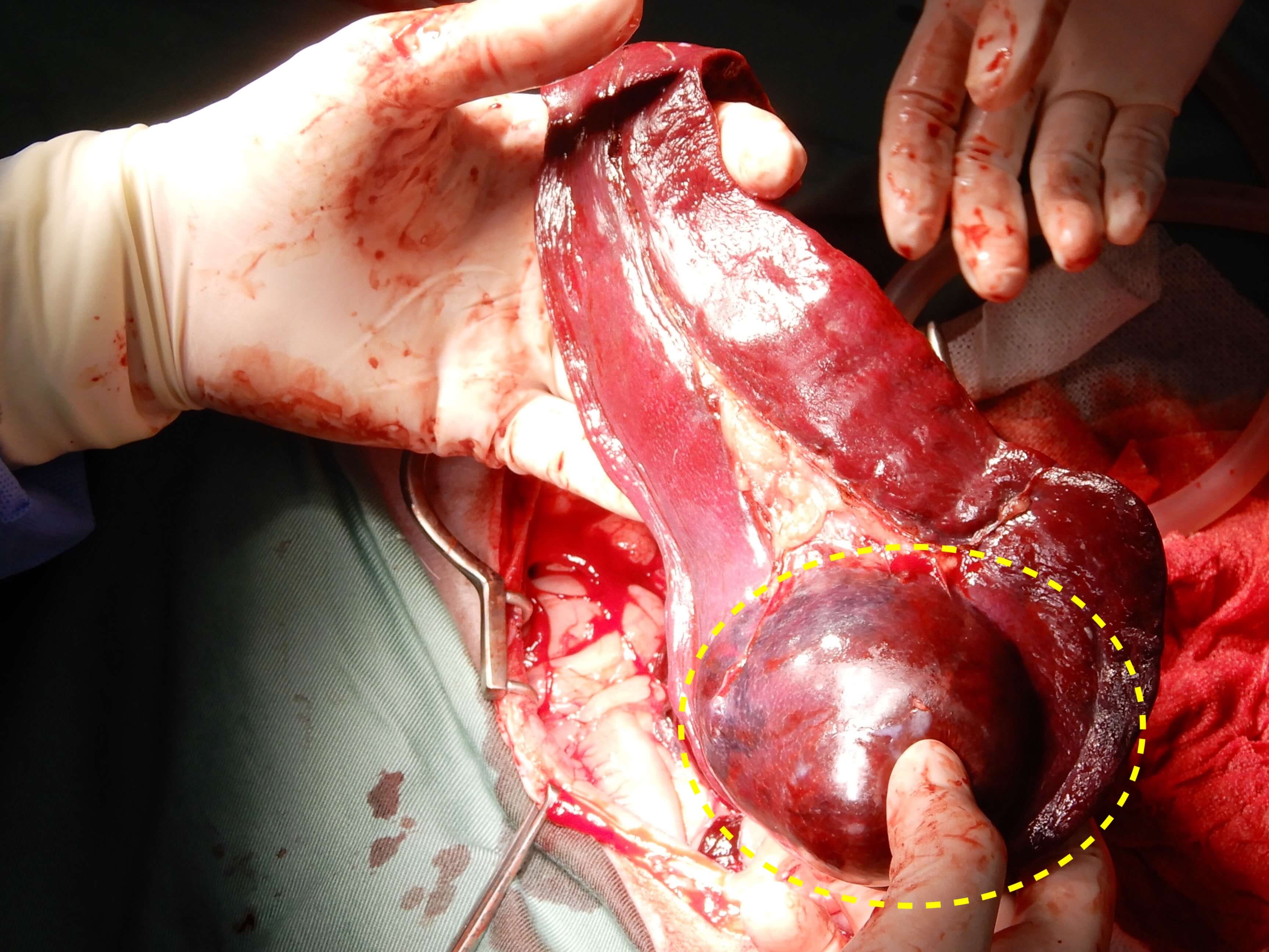

脾臓の破裂

脾臓が破裂してしまうと、出血のために衰弱、抑うつ、循環血液量減少性ショックなどの急性症状を示して受診するケースがあります。

⇒致死的なケースもあります

脾臓の腫瘍 治療

脾臓の腫瘍で選択すべき治療法

⇒脾臓の摘出手術【外科的療法】

しかし、心臓【右心房】に腫瘍を併発するケースでは、脾臓摘出が適切な治療とはいえず、エコー検査を含めた十分な術前検査が必要です。

また、骨髄低形成により、脾臓が主要な造血部位となる場合は、脾臓の摘出が困難です。

第一選択は外科手術【脾臓腫瘤】

【外科手術】脾臓摘出手術

⇒脾臓の腫瘍では、脾臓の全摘出手術を実施します。

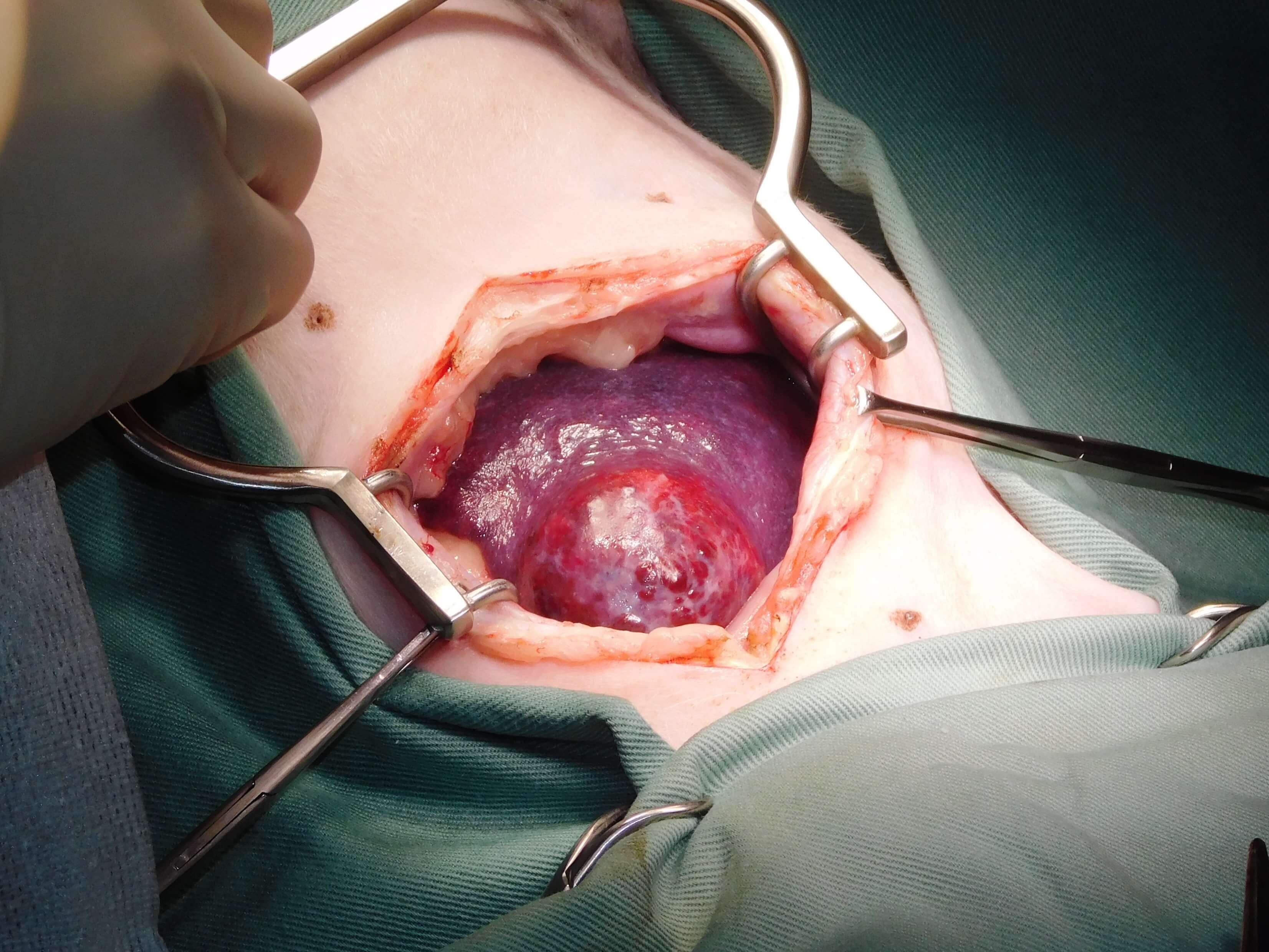

【外科手術】アプローチ

脾臓へのアプローチは、剣状軟骨から臍部に至る腹部正中切開を行います。

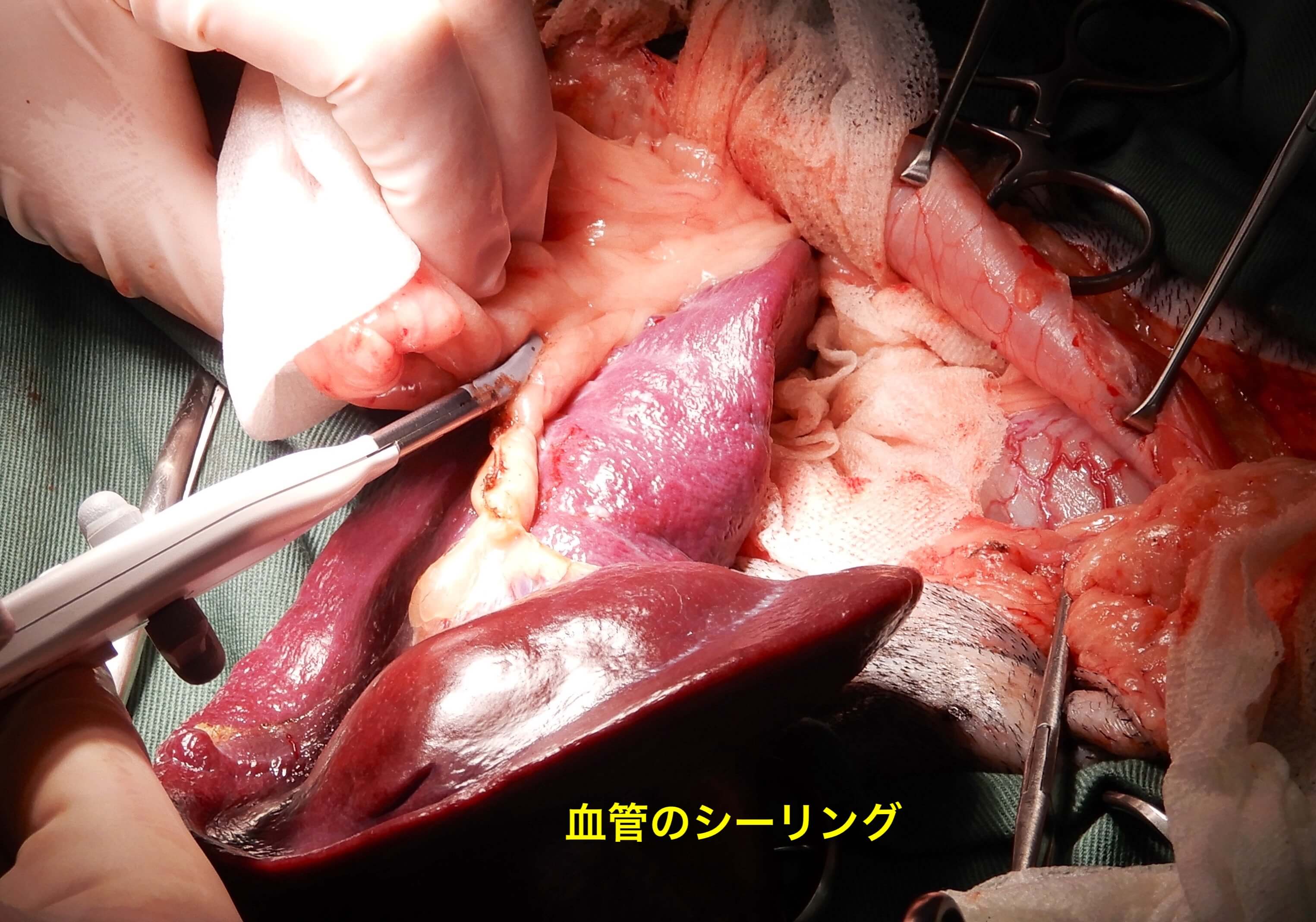

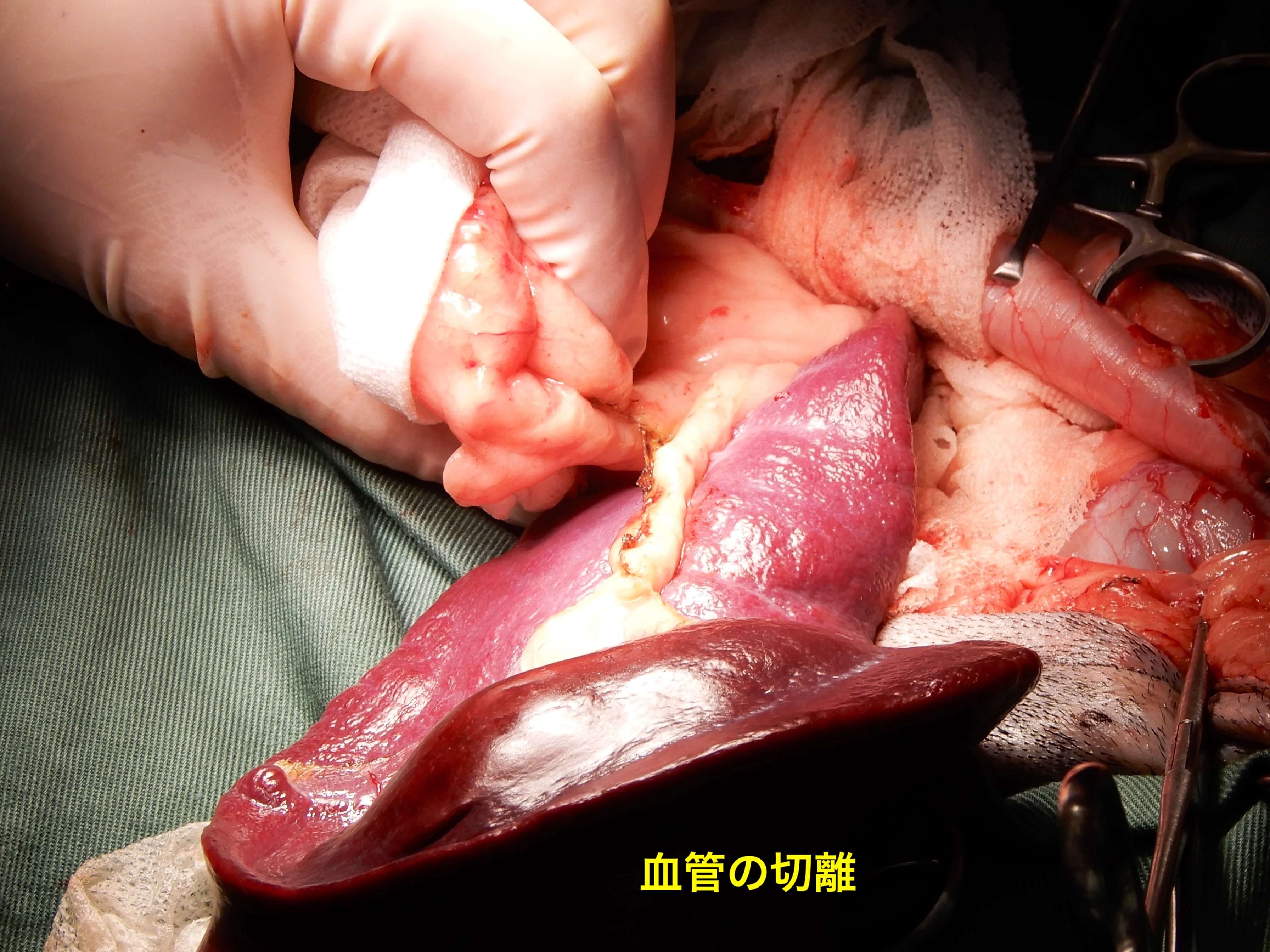

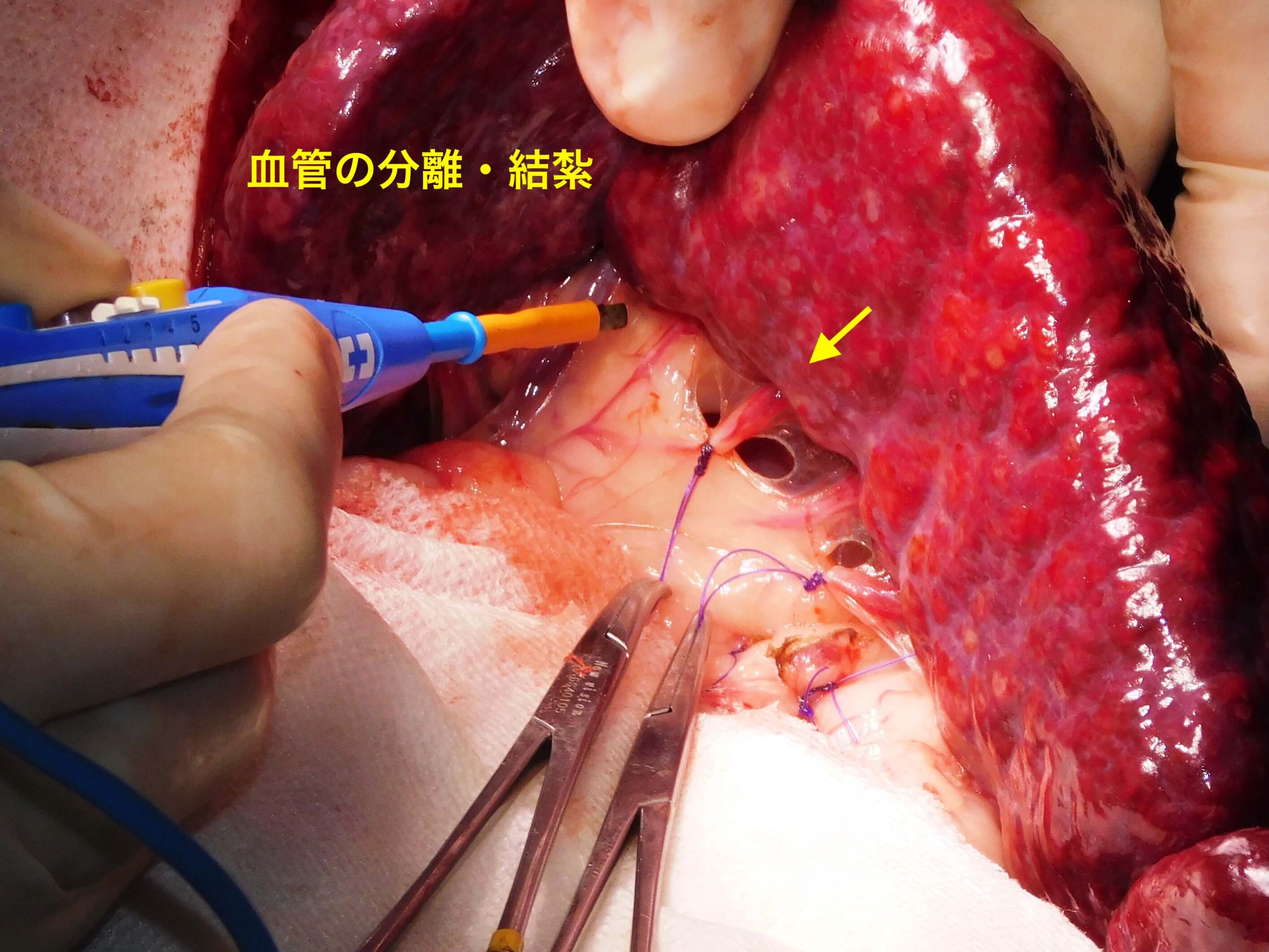

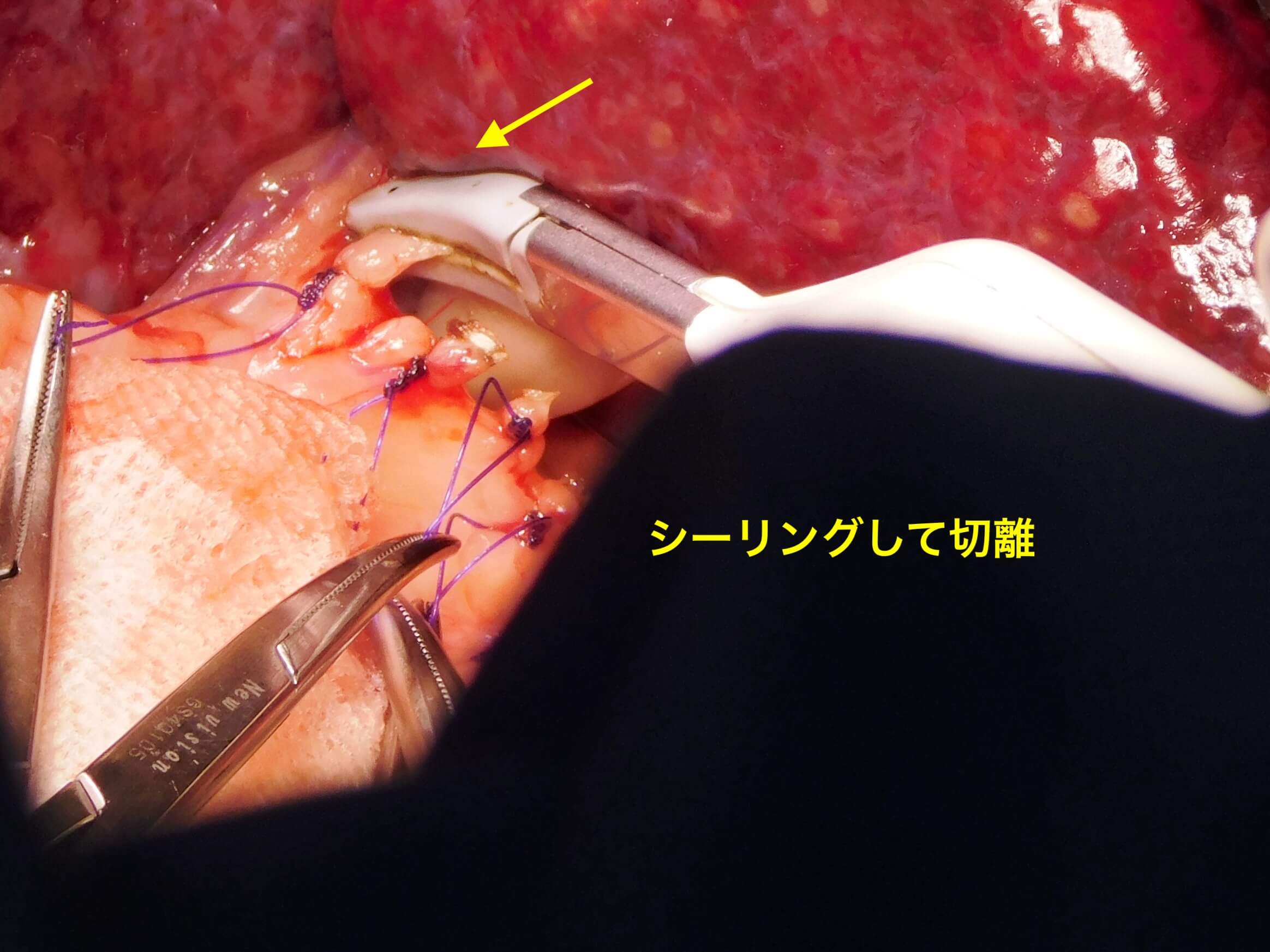

【外科手術】血管の処理

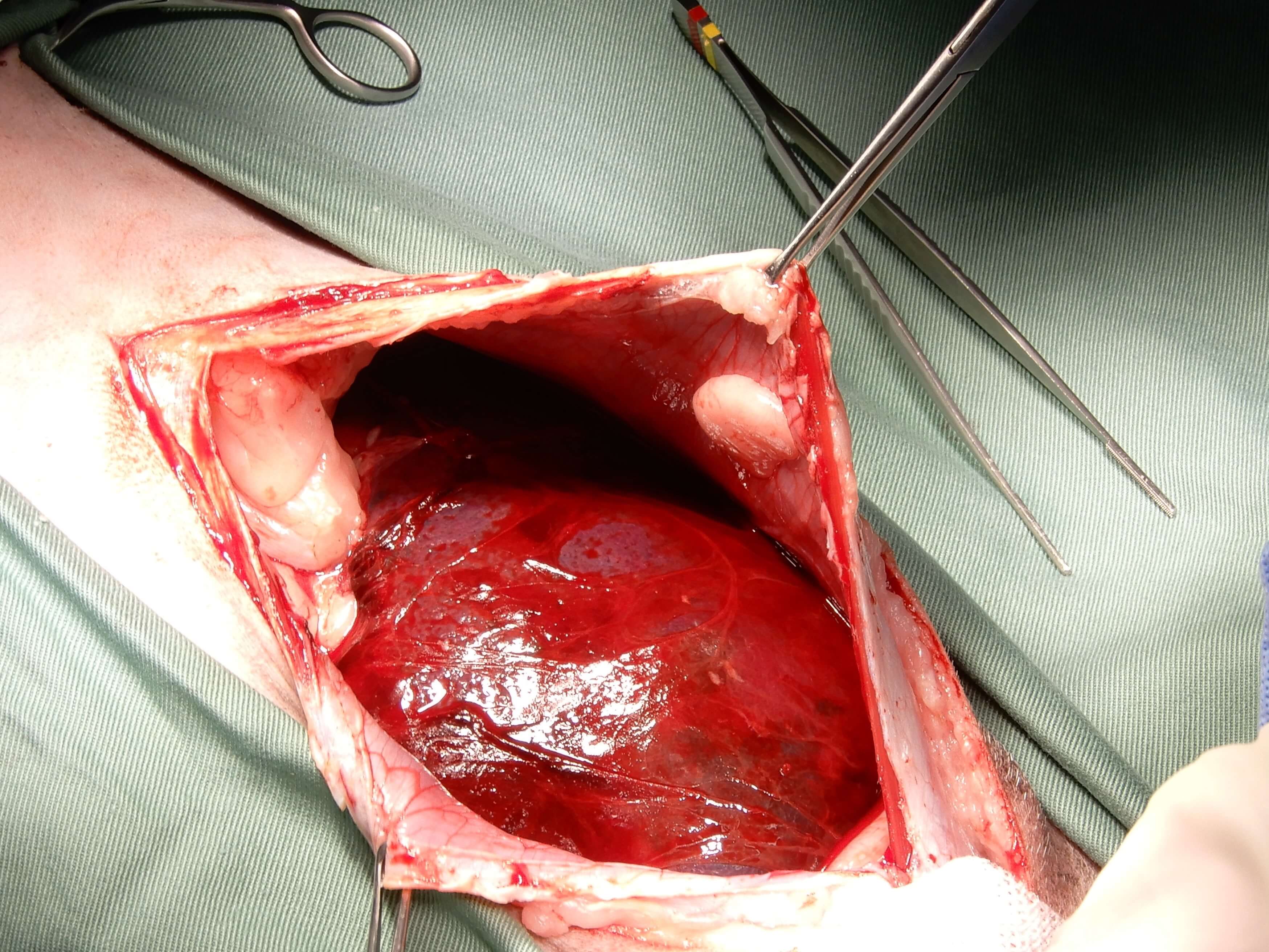

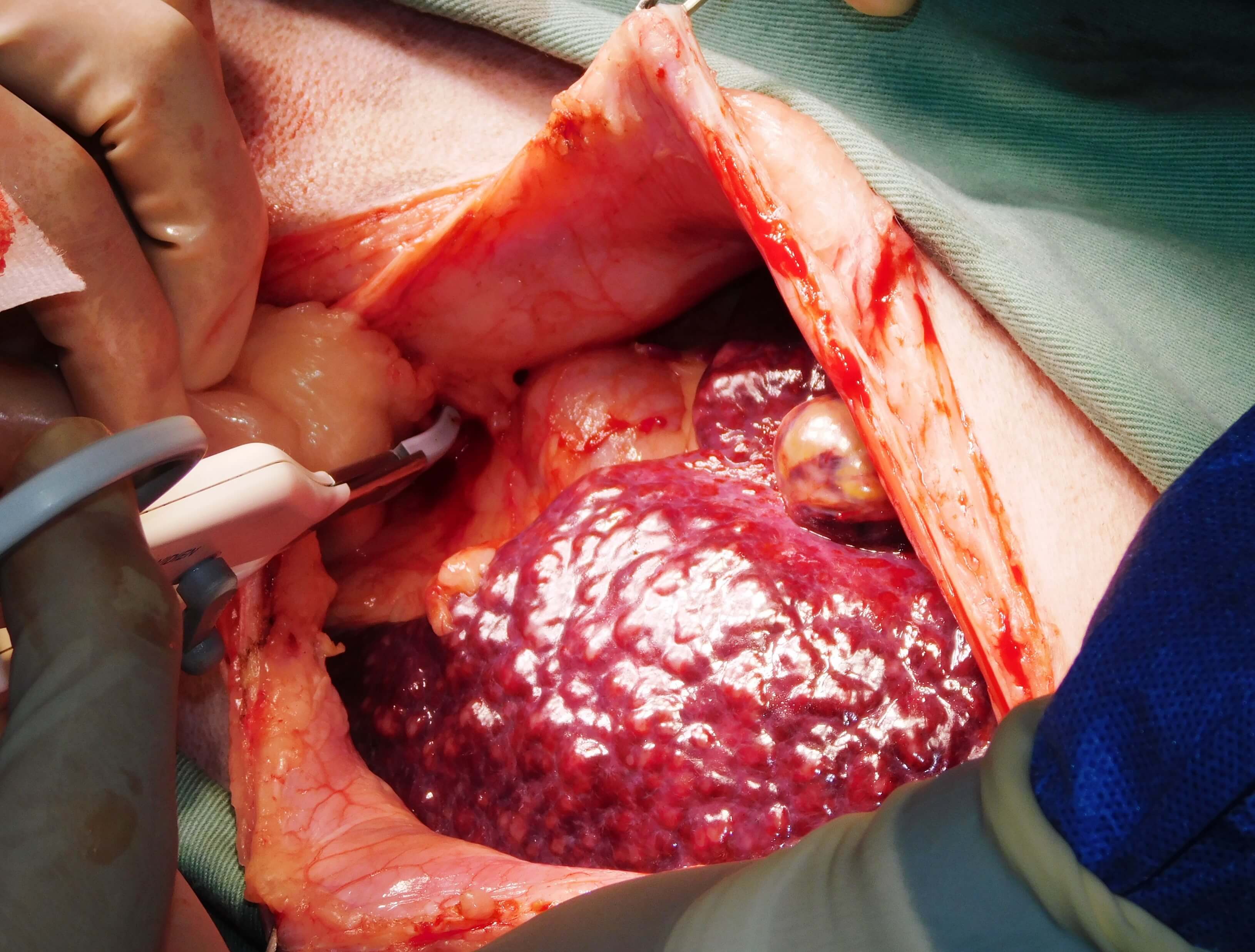

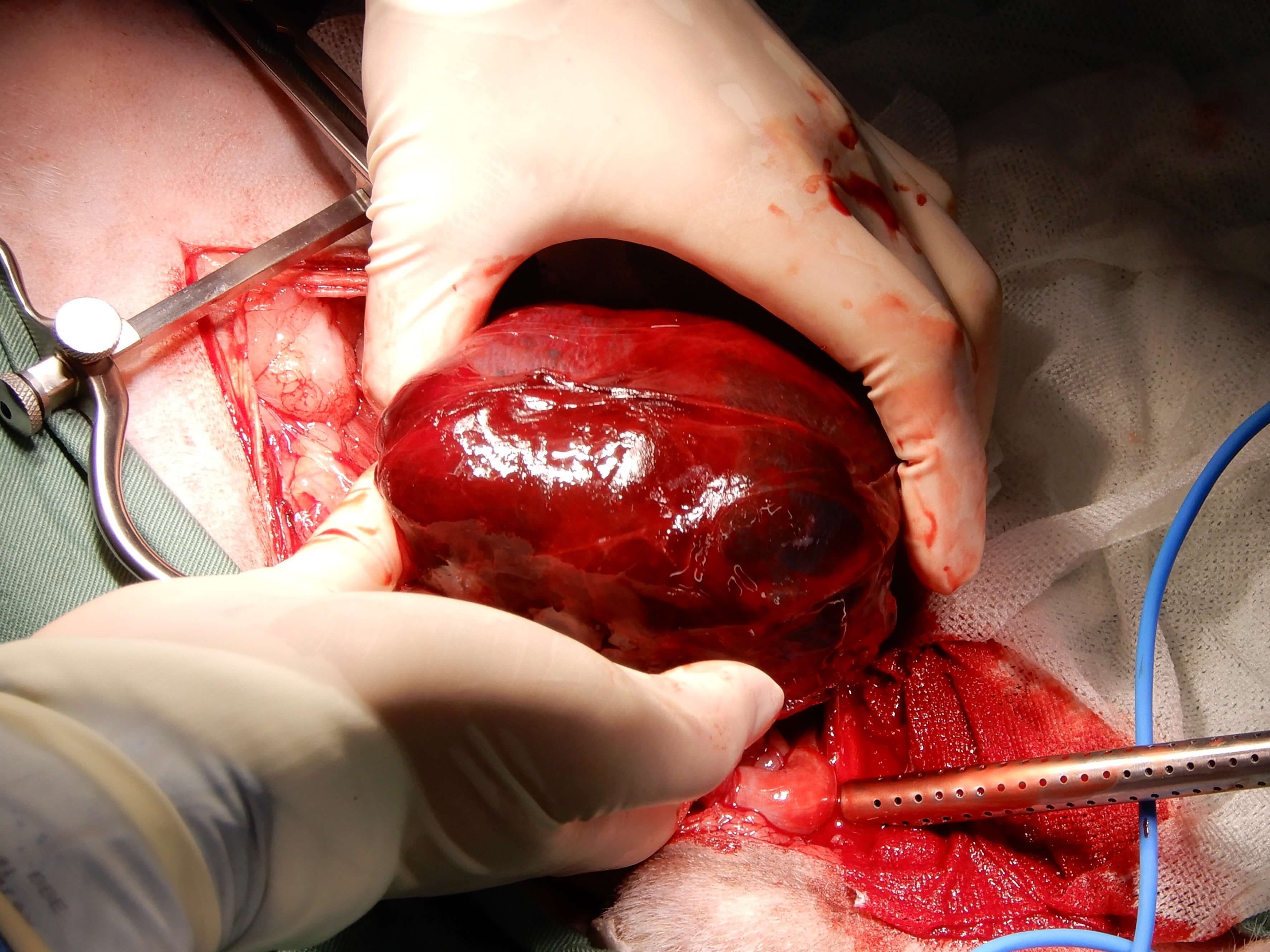

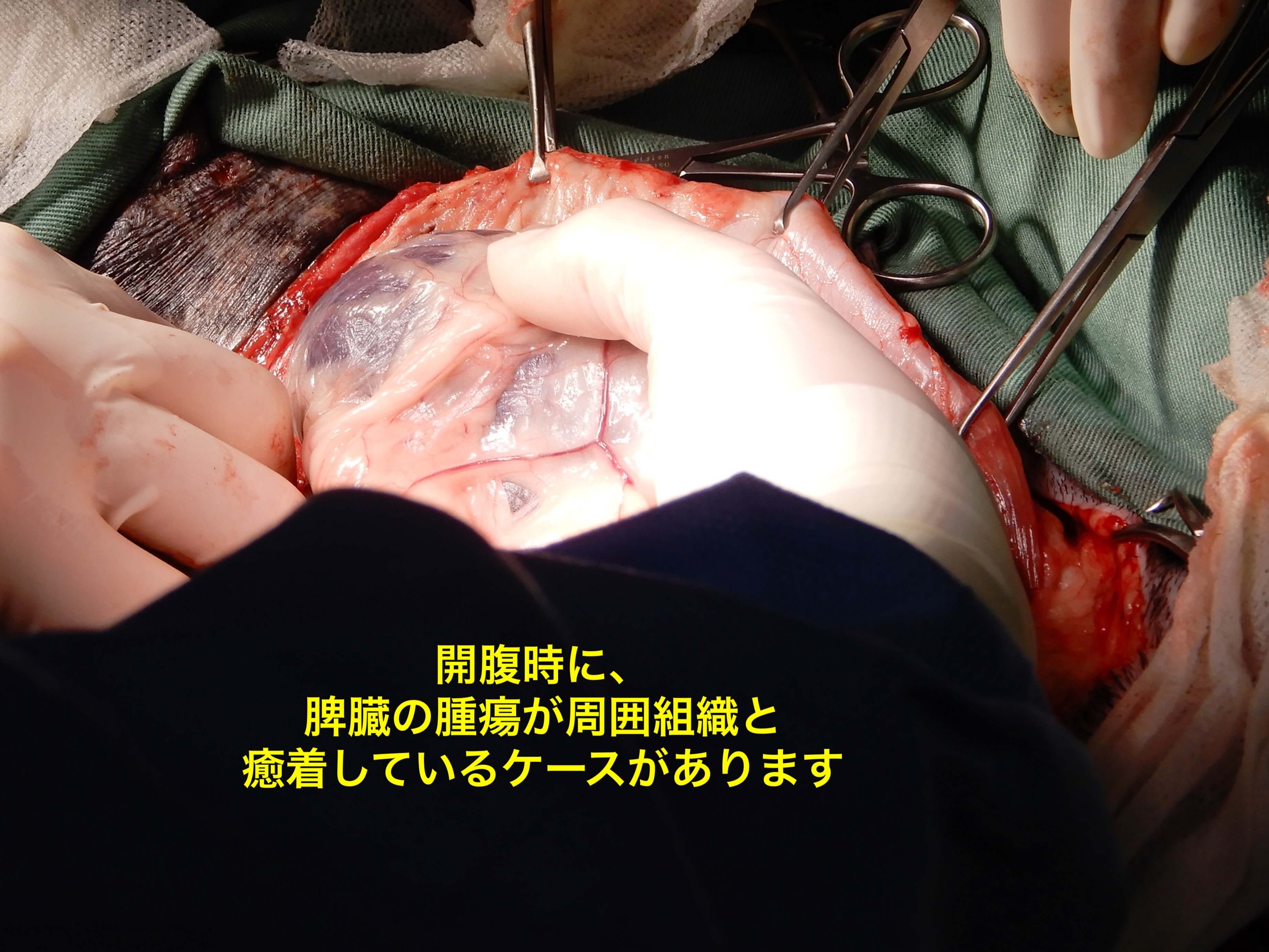

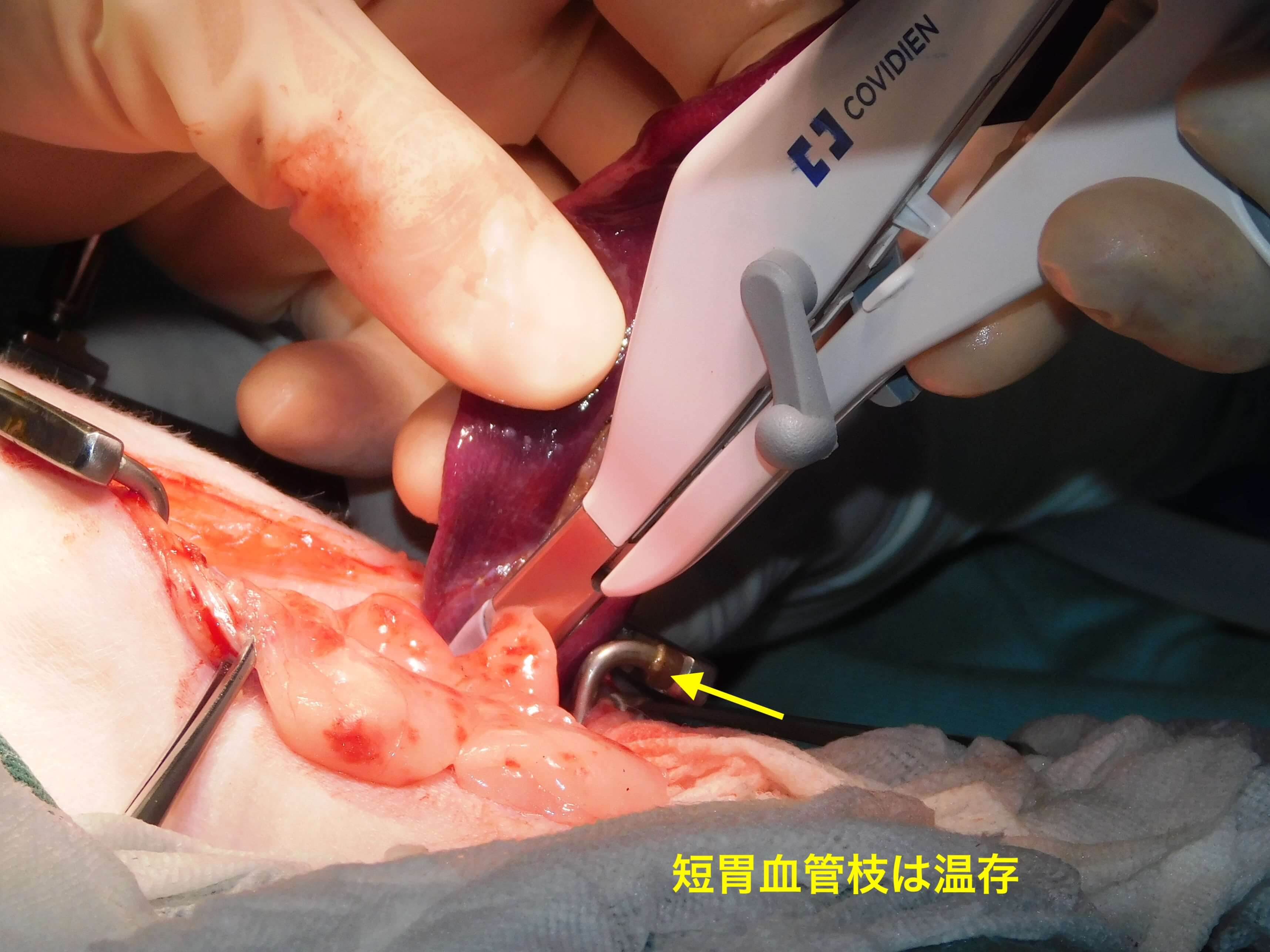

開腹後、脾臓を腹腔から体外に牽引し、脾門部の血管を外科デバイスを用いて切離していきます。

太い血管は、吸収糸で結紮した後に切離します。

脾動脈は脾臓に分枝した後、左胃大網動脈や、胃脾間膜の中を通り、胃の大弯へ至るため胃底部分に血液供給をします。

腹腔内出血を起こしている場合もあり、止血処置を行いながら腫瘍を慎重に摘出していきます。

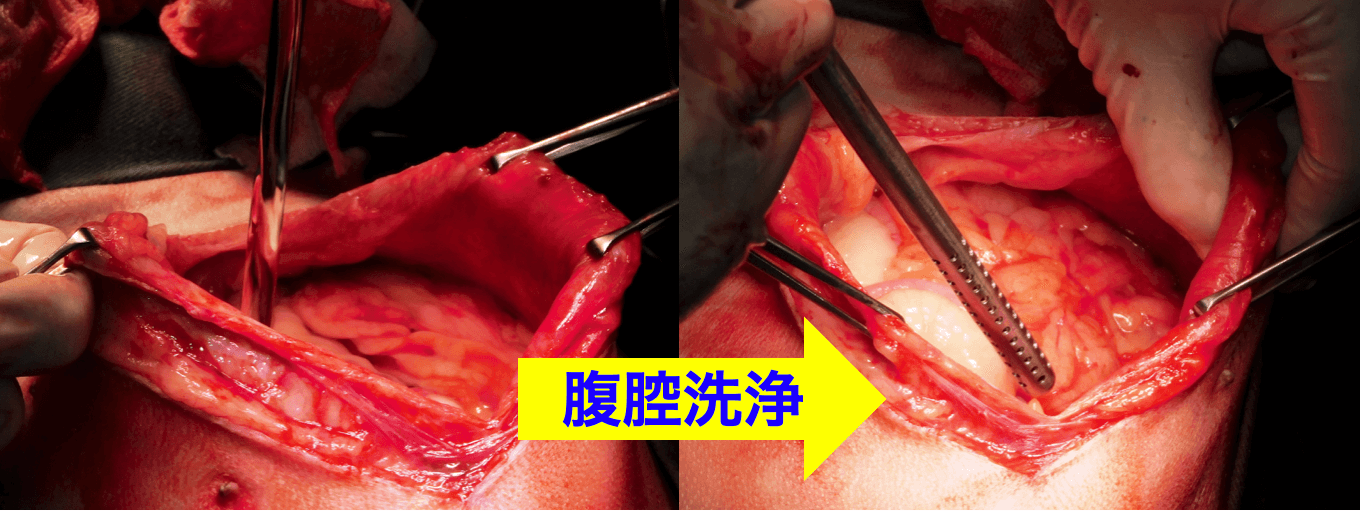

【外科手術】腹腔洗浄

腫瘤摘出後、腹腔内を生理食塩水やリンゲル液にて洗浄し、出血がないかを最終確認し、手術終了です。

DIC【播種性血管内凝固症候群】に注意

※術後も注意が必要※

- 手術を乗り越えてくれたとしても、敗血症、腹膜炎およびDICを併発している場合、死亡率が高率となります。

- DICとは、体内の血管内で血栓(血の塊)ができやすくなる状態で、容易に出血を起こします。「播種性」とは、全体に広がる事をさします。血管内凝固が過剰になり、多量の血栓ができることにより、血液を固める材料が使われてしまい、太い血管での出血が止まらなくなります。さらに、血栓を破壊する働き【線溶系】が非常に強くなっている場合があります。

⇒多臓器不全などの重篤な状態になりやすく、致死的なケースもあります

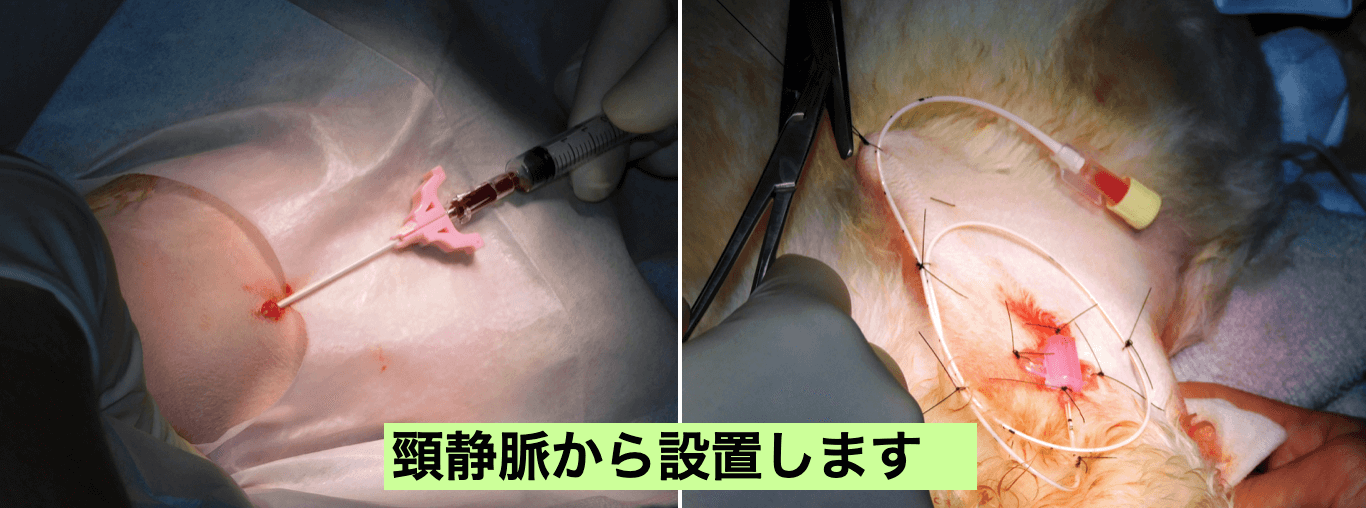

IVH【中心静脈カテーテル】の設置

⇒必要に応じて設置します

IVHを設置することにより、高浸透圧である栄養輸液製剤の投与や、輸血が可能です。

脾臓の腫瘍 治療

内科的療法

脾臓の腫瘍は、手術が治療の中心となりますが、術後の化学療法が適応となるケースがあります。

免疫療法の適応:免疫介在性溶血性貧血など

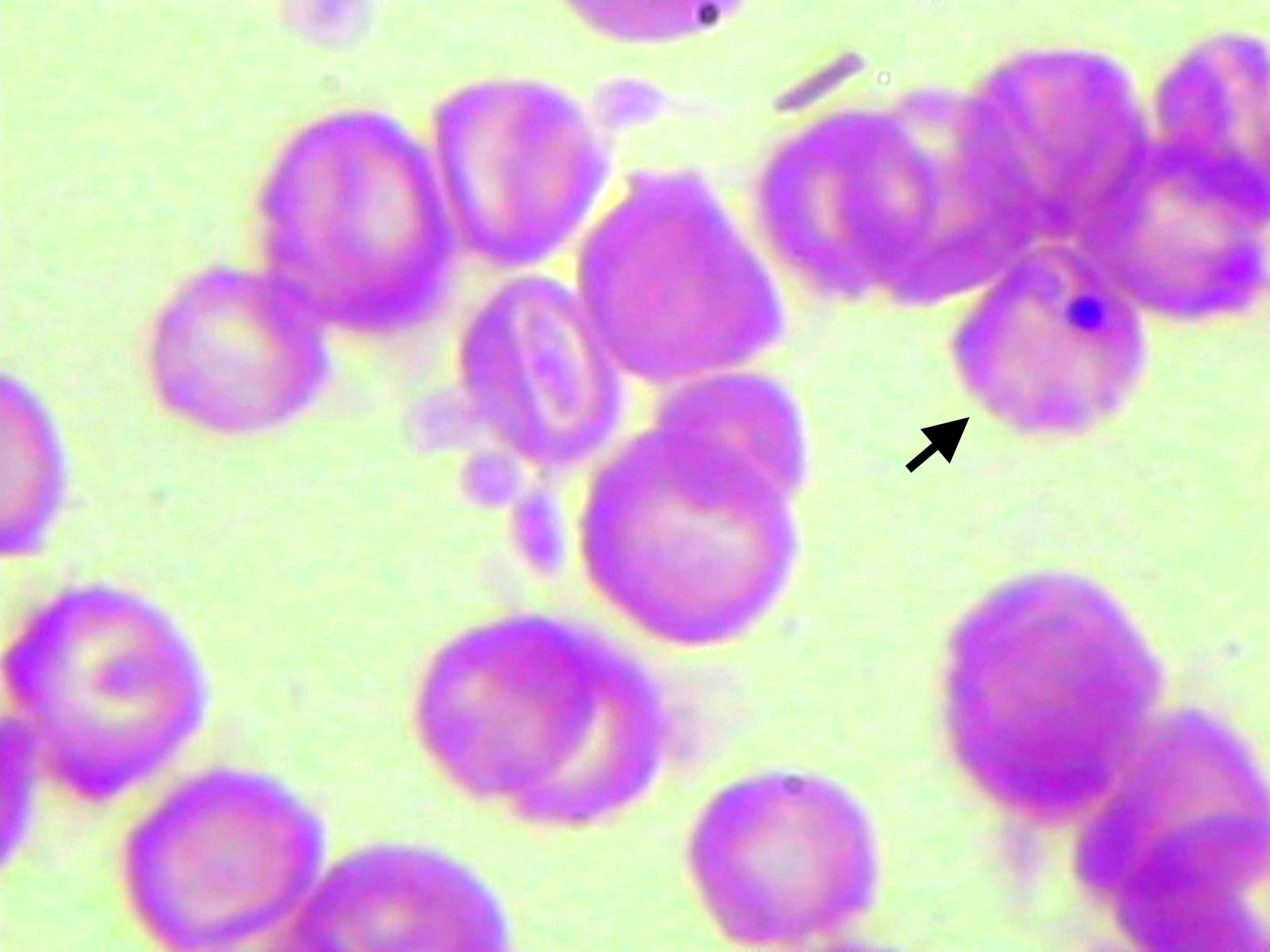

術後に認められた ハウエルジョリー小体

脾臓摘出後にハウエル・ジョリー小体、有核赤血球が末梢循環血中に観察されたり、血小板数の増加が認められます。